向高手学习 Learning from the Pros

Basilio Noris – https://speedcubedb.com/features/4/

我们可以从复盘数据中学到什么?来让我们更快速和有效地还原魔方

魔方还原技术在过去进行了40年的发展, 随着人们的研究和训练, 快速还原魔方的知识体系已初具规模。在过去的10年中, 复原魔方所需的时间飞速下降至几秒钟, 同时各种速拧技术在迅猛发展。大量数据开始成型, 其中既有公式库, 也有大量出色的还原复盘被收集到魔方社群的资料库。

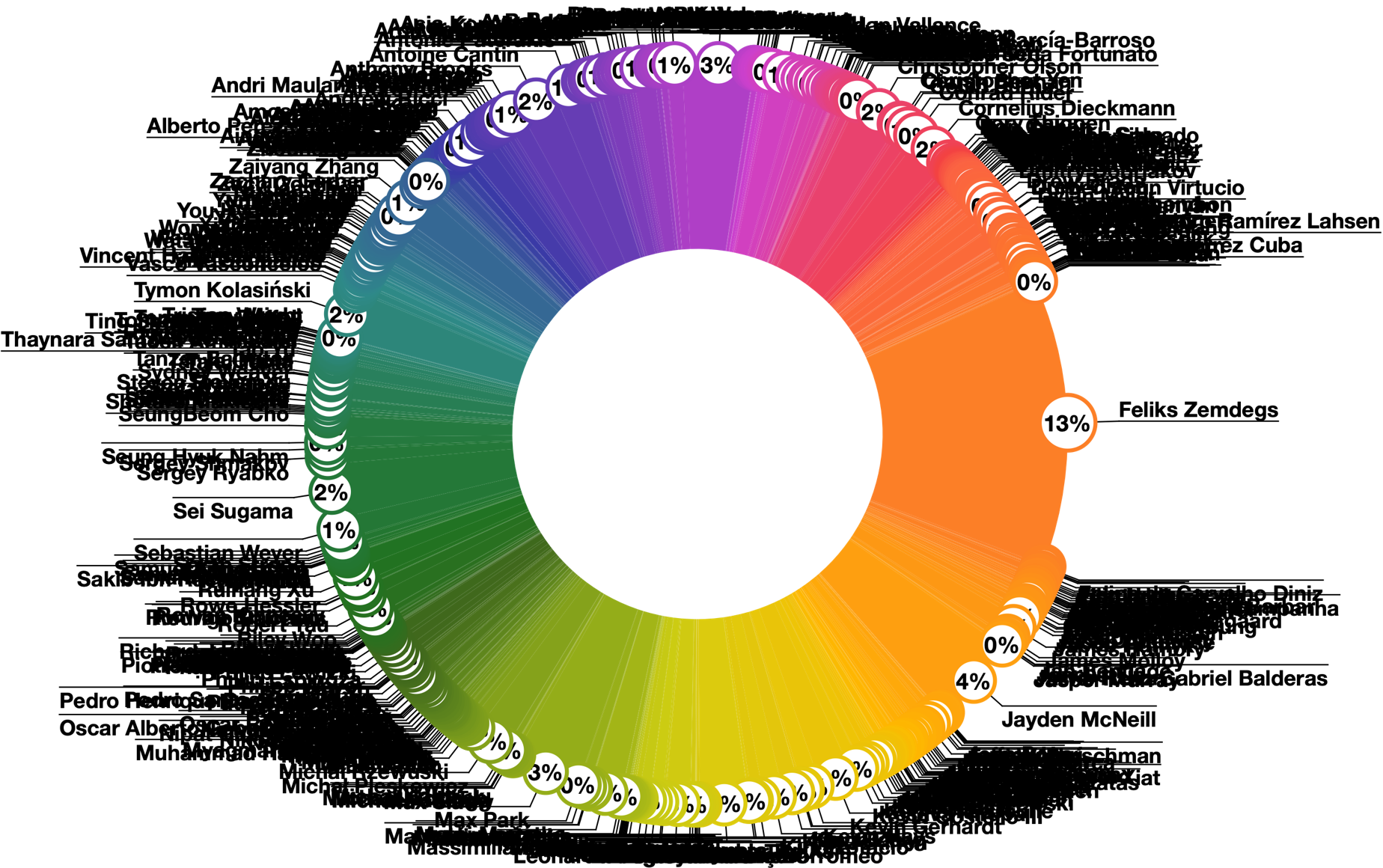

其中最值得一提的是,speedcubedb.com现在拥有适用于许多类型魔方的上千条公式以及世界顶尖魔友的成绩复盘。

怎么夸大背后的工作量都不过分

这项工作,和这篇文章的面世离不开社群中一些人的辛苦劳动。

其中三个人值得一提:

Stuart Clark不仅每个月提供了数百把复盘,他也是管理和推动了复盘社群发展的带头大佬。

他也是从以前的复盘大神,Brest那接过了接力棒。

Brest,也仅凭一人之力就提供了数据里4000多把复盘的其中一半。

Gil Zussman,作为三人组中的最后一个,他不仅创建、设计和编码出了speedcubedb.com和cubedb.net这两个网站,同时也创造了一套好用的工具,便于人们复盘还原,研究新公式和管理数据,这让我们全世界魔友都从中受益。

最后非常感谢Anto, Ben, Feliks以及Phillips的提前审阅和他们的反馈。

前言到此结束,让我们看看我们在数据中发现了什么。

在本篇文章的各个栏目中, 我们将深入研究这些数据, 以了解我们可以从顶尖高手的还原复盘中学到什么.

手速和解法效率往往不可兼得

有些时候,更高的TPS意味着要牺牲解法的效率

当我们结合还原时间和选手的TPS(每秒转动次数),以及还原的步数这三项数据来分析时,我们惊讶地发现两件事:

①还原时间和TPS之间大致呈线性关系(8秒是个关键点),超高TPS在略慢的成绩中还是可能会发生。

②与之略有不同的是,随着还原的平均步数慢慢减少(也是在8秒这个关键点之后),还原时间却有着大幅度的下降。

但是,当我们观察还原步数和TPS之间的关系时却发现,很少有还原能够兼得高TPS和低步数。大多数情况下都是二者取其一。这说明了一点—目前来说—不太可能在爆出高手速的情况下还能保持解法的高效。

(Zhuǎn体和Zhuàn体),更复杂的转动和转体之间如何抉择?

关于该使用高Gen手法还是直接转体的辩论

(译者注:在英文术语里,GEN数表示某一手法涉及到的层(面)数

例如:F R U R’ U’ F’ = 3-gen

R U’ R’= 2-gen)

这个问题很少有明确的答案。

带转体十字的操作时间,比起步数相同但涉及到更多面转动的十字。前者损失的时间是后者的5.5倍。

这很可能是由于以下事实: 观察阶段允许你准备并调整魔方的方向以便操作更复杂的手法。

这一点在F2L则恰好相反,这一步骤里我们正确的策略应当是爆出更高的手速(比十字的TPS高出2/3),这意为我们需要“刷刷刷”操作低Gen的手法,甚至为了让手法保持低Gen而多转体。

不管数据是从2-gen变为3-gen还是从3-gen变为4-gen,这点结论保持不变。

以前人们那种对于零转体解法的渴望,也许现在不再那么重要了(当时这种渴望有它存在的理由,毕竟手法和手速都受限于当时的硬件水平。)

把第一组F2L入槽到后面位置去,同时入槽手法不要太花哨。

在最快的还原成绩里,第一组的入槽最常见都是在BR位置。

第一组F2L的最常见的入槽位置是BR位,也就是右后方的位置,这点在越快的成绩里出现的越多。而最后一组的入槽在一半以上的情况下都是FR位,也就是右前方的位置,但BR位也是最后一组常常入槽的位置。

并不是说其它槽位(FL和LB)完全没有被运用到,它们还是有着4/1到1/6的使用频率。但是“入槽到后方”将会是一个很好的习惯。

大多数的入槽手法其实都“平淡无奇”

95%的入槽手法都是正常的RU/LU流手法,其余是更复杂的FRUF’或是要用到双层转动的入槽(带中层的入槽没有出现在图表里,但你在文章下面可以找到)。

我们从数据里可以得出,双层转动的入槽会比其他入槽慢,同时带F层转动的入槽没有比RU/LU流慢,甚至略快那么一点,它们只是没有被使用的很多。

Keyhole(空槽/钥匙孔)的入槽方式很少见,而且通常只运用在前两组F2L。另外带有“控棱”目的的F流入槽(比如R’ F R F’)通常都是在最后一组出现,这点并不令人吃惊。

S流手法!要么还是算了,留着在OLL公式里用吧

近来一部分人对于S流手法的激情也许为时过早

随着魔方硬件的发展,非M的中层转动手法得到了更广泛的使用和人们的注意,特别是在低年龄的魔友当中。当我们已经知道M层流手法已在三阶还原中有自己的一席之地(这点体现在最快的OLL和PLL公式中),S和E层流手法的优势似乎并不是很明显。当选手们在除了OLL的步骤里用到S流或E流手法时,这些步骤明显会比用同等的外层转动手法时慢的多。

即便这么说了,我们的数据来源自目前的顶尖高手,而这些高手的复原技术则是在多年前就已经趋于成型。这些“新”的手法也许会随着时间的推进而得到不断的发展(特别是硬件的进步),最终脱颖而出。

尽管如此,目前的结论—S流手法在OLL里用会比其它步骤更好。

而“保持简单会更好”这个重要原则特别是在F2L里很能体现,都意味着中层转动在一些CFOP步骤是完全不值得的。

你想错了,点O其实还好啦

即便点O的操作时间通常都会稍长,但任何跳点O的尝试带来的损失更大。

OLL的操作时间总体来说占比挺大,其中点O的操作时间中位数是比其他OLL慢那么一点(大约是0.16秒)。但它们并不会很影响你的总体还原成绩:数据库中中位还原成绩里出现点O和OCLL的频率是相等的,以及其他情况。另外,比起直接做点O,在最后一组任何影响顶层棱块色相的尝试都会让你损失更多的时间。

所以结论是你要做的是优化好你的点O公式,而不是担心它们的出现。

那么关于XC,AUF,PLL以及跳步呢?

一篇文章装不下太多内容,还有好多东西留着下次我们继续讲。假如你想要更多,就点进我们的完整报告去看吧,你会找到想要的东西的。

你应该可以理解为什么我们目前的努力都在围绕CFOP在分析。但Stewy正在发掘其它解法的复盘(Roux为主,但其它解法也有),这也会是我们下一步的主要工作。

关于数据的一些注意事项:

我们的数据大多都来源自顶尖高手的好成绩。这意味着运气在其中扮演着一定的角色(特别是靠前的成绩),假如是慢的成绩可能就不会出现在数据里。

更好的做法应该是只分析某一个选手,和他的中位数还原成绩,但想要做到这点需要一名选手大量的还原复盘。(目前我们只有几名选手的复盘是超过50把的)

我们会继续努力;)。